今回『Razer DeathAdder V4 Pro』を提供していただいたので紹介します。

これからゲーミングマウスを購入する方でRazer DeathAdder V4 Proを検討している方は多いと思いますが、性能・使用感などがわからず購入を悩んでいる方は多いはず。

そこで本記事ではRazer DeathAdder V4 Proの使用感などを徹底レビューします。

- DeathAdder V4 Proのスペック表&価格

- DeathAdder V4 Proの内容物

- DeathAdder V4 Proの外観・機能

- DeathAdder V4 Proの重さ

- DeathAdder V3 Proとの違い

- DeathAdder V4 Proの各持ち方

- DeathAdder V4 Proのリフトオフディスタンス

- DeathAdder V4 Proの設定方法

- DeathAdder V4 Proの使ってみた感想

- DeathAdder V4 Proの良い点・気になる点

- まとめ

実際に撮影した写真を見せながらレビューしていきますので、これから『DeathAdder V4 Pro』を購入しようか迷っている方は参考にしてみてください。

DeathAdder V4 Proのスペック表&価格

DeathAdder V4 Proのスペックと価格を紹介していきます。サクッと確認できるように表を作成しましたので、参考にしてみてください。

スペック表

| サイズ | 長さ128.0・幅68.0・高さ44.0mm |

|---|---|

| 重量 | 56g |

| ボタン | 6個 |

| センサー | 第2世代 Razer Focus Pro 45K オプティカルセンサー |

| 解像度 | 45000dpi |

| 最大加速 | 85G |

| 最大速度 | 900IPS |

| ポーリングレート | 最大8000Hz |

| 接続方式 | 有線・無線 |

| USBポート | USB Type-C |

| バッテリー | 22~150時間 |

| 電池 | – |

| カラー | ブラック・ホワイト |

| 直販価格 | 28,980円 |

※2025年8月26日時点の情報

価格

直販価格で28,980円です。Razerのハイエンドマウスなので、価格も高めとなっております。各ショッピングサイトでの価格は下記の通りです。

上記は2025年8月26日時点の価格になります。

セールや時期などで変動することもあるので、実際に確認してみてください。

DeathAdder V4 Proの内容物

DeathAdder V4 Proの内容物を紹介します。

上画像の通りですが、テキストでも紹介していきます。

- マウス本体

- ドングル

- USB Type-Cケーブル

- グリップテープ

- ステッカー

- 説明書

前作のDeathAdder V3 Proはポーリングレートを上げるのに追加ドングルが必要でしたが、今回からはデフォルトで付属しております。

後はケーブルとグリップテープとRazerのステッカー、説明書が付属しておりました。

DeathAdder V4 Proの外観・機能

ここからはDeathAdder V4 Proの外観・機能を紹介します。箱も含めて撮影しましたので参考にしてみてください。

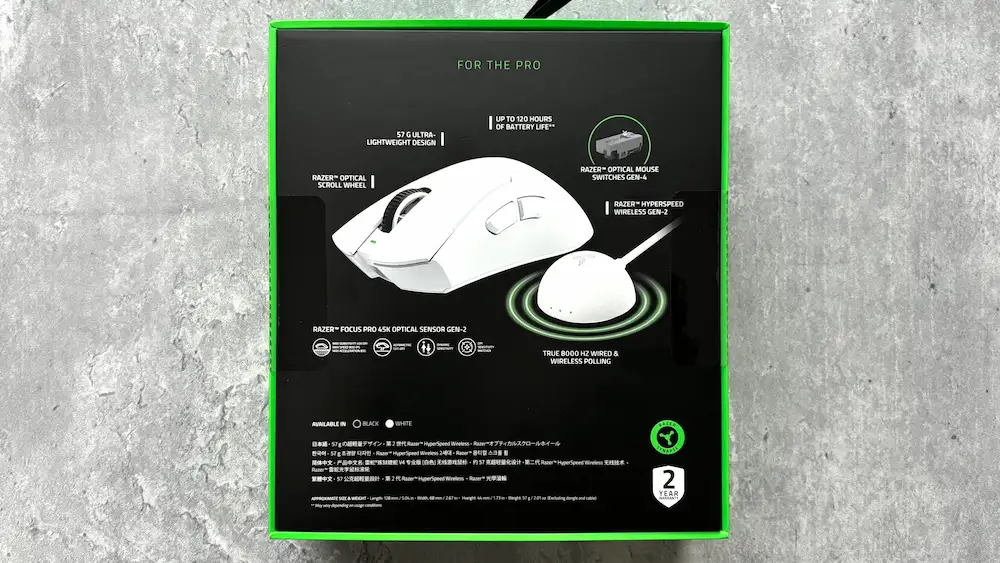

箱

DeathAdder V4 Proの箱は薄型の化粧箱となっております。前作から形状が変わっていますね。箱には内容物やスペックなどが記載されています。

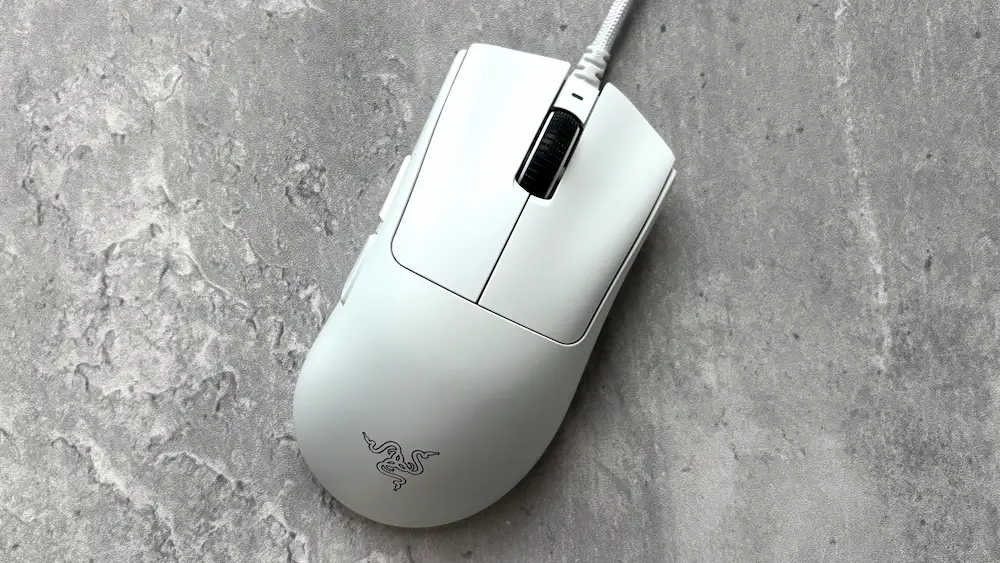

正面デザインについて

形状:左右非対称

DeathAdder V4 Proの形状は左右非対称です。V3 Proと同じ形状ですので、スムーズに乗り換えができると思います。自然と手にフィットする形状で持ちやすい。全持ち方違和感なく使えました。

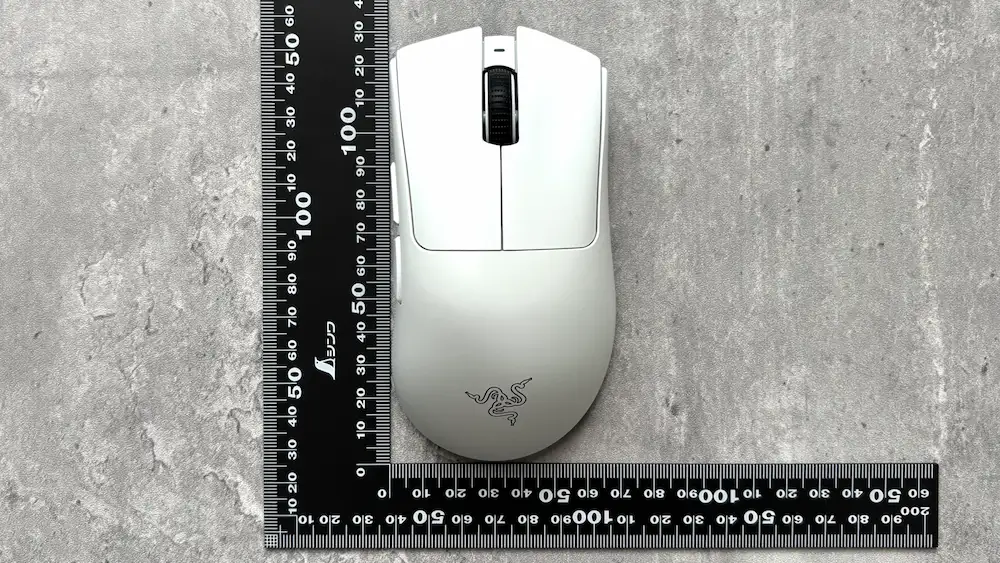

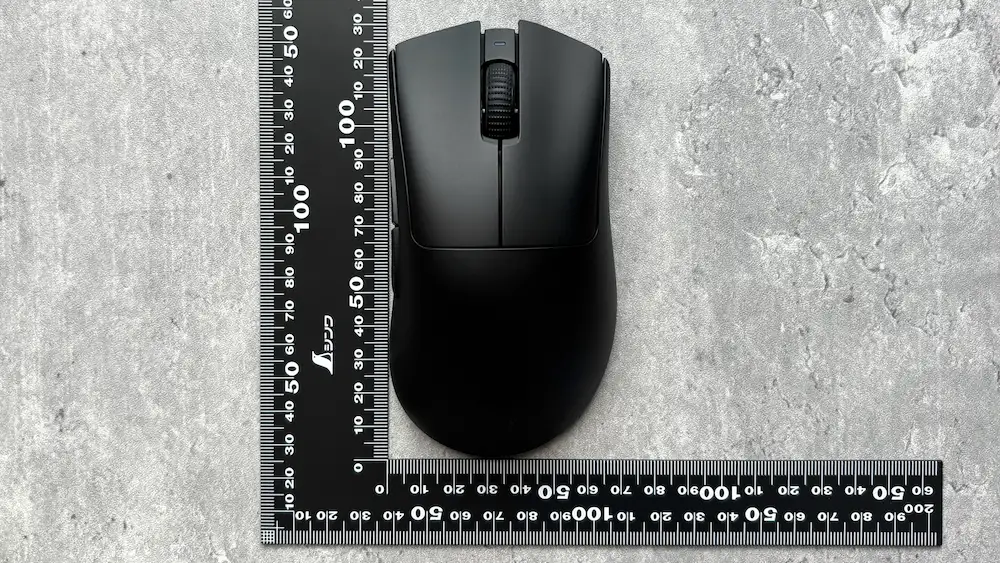

サイズ感:前作と同じ

DeathAdder V4 Proのサイズに関してもV3 Proと同じ「長さ128.0・幅68.0・高さ44.0mm」です。DeathAdderシリーズは個人的に大きくて苦手だったのですが、持ちやすいと感じました。慣れるとすごい持ちやすいです。

クリック感:少し柔らかくなった

DeathAdder V4 Proのクリックは第4世代Razerオプティカルマウススイッチを採用。V3 Proは第3世代なのでアップグレードされています。感覚としてはクリックが少し柔らかくなったのと、クリック音が少し大きくなりました。

ホイール:オプティカルに変更

DeathAdder V4 ProのホイールはRazerオプティカルスクロールホイールを採用。V3 Proと比較するとホイールが若干重たくなったのと、オプティカルなのでホイールクリックが「カチッ」と押せるようになり、クリック音が少し大きくなりましたが、好みの方は多いのかなと思いました。

左右デザインについて

サイドボタンは2個でV3 Proと比較すると、形状・配置・スイッチが変更されています。形状がシャープになったのと、ボタンの間ができたので、区別して押しやすくなっています。

またスイッチもオプティカルになり、カチッと押せてクリック感も良好。V3 Proよりも誤操作が減ったのと、静音性も高くなり使いやすいと感じました。

▼参考:V3 Proのサイドボタン

背面デザインについて

センサー:第2世代 FOCUS PRO 45K オプティカルセンサー

DeathAdder V4 Proのセンサーは「第2世代 FOCUS PRO 45K オプティカルセンサー」を搭載。V3 Proから変更されており、高解像度でポーリングレートは最大8000Hzでます。前作は8000Hzだすのに追加ドングルが必要でしたが、今作は付属のドングルで使えます。

ドングルの品質が良い

ドングルの質感が非常に高く、重厚感があり品質が良いです。ドングルにはインジケーターが付いており「バッテリー残量」「接続状況」「ポーリングレート」の状態が確認できます。

電源&dpi変更ボタン

センサーの左側には電源とdpi変更ボタンがあります。V3 Proと同じで3秒間の長押しで電源オンオフ。単押しでdpi変更ができます。単押しの機能は自由に変更可能です。

マウスソール:3個

DeathAdder V4 ProのマウスソールはV3 Proから形状が変わっています。面積の広いソールになり、摩擦が多く、細かい操作がしやすいです。重量が軽くなっているので、バランスが取れていると思います。

前後デザインについて

前後の形状もV3 Proと同じ。

USBポートもType-Cで使いやすいですね。

DeathAdder V4 Proの重さ

こちらではDeathAdder V4 Proの重さを紹介します。

| 項目 | 重量 |

|---|---|

| 公式 | 56g |

| 実測 | 56.15g |

V3 Proが63gだったのですが、そこから7g軽くなって56gになっています。7gは結構違くて、明らかに軽くなっていると実感できます。ここだけでも買う価値があると思います。

V3 Proとの違い

DeathAdder V4 ProとV3 Proを使ってみた違いを下記に簡単にまとめました。

- 重量が63gから56gに

- クリックが少し軽くなった

- クリック音が少し大きくなった

- サイドボタンは押しやすく静かになった

- サイドボタンは押しやすく静かになった

- ホイールがオプティカルになり「カチッ」と押せる

- シェルのコーティングの質が良くなった(気がする)

シンプルに7gの軽量化がされたのと、後は「スイッチ」「ホイール」「センサー」が変更され、全体的な使用感が違っておりますので、DeathAdderの新しい体験ができるハイエンドエルゴマウスとなっております。

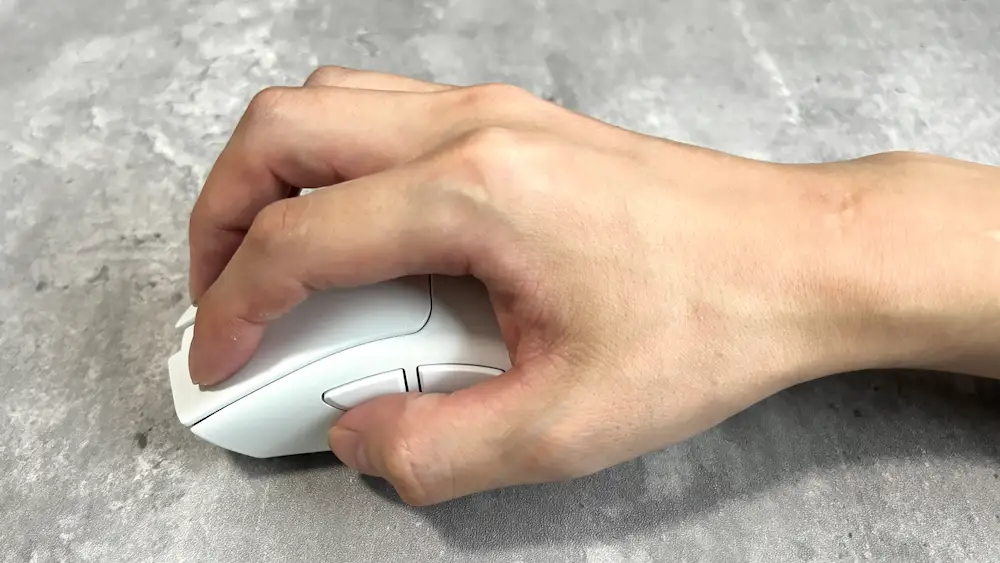

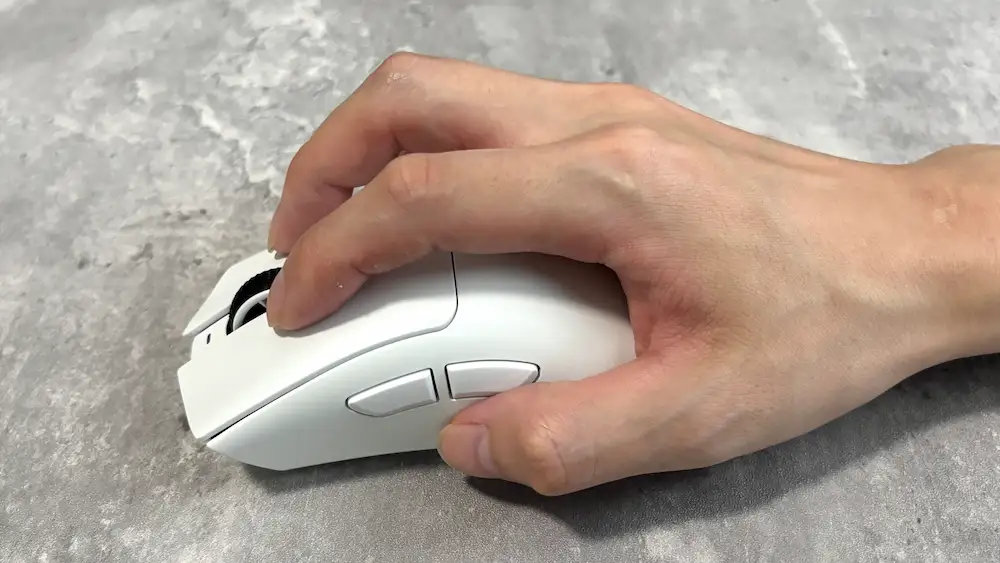

DeathAdder V4 Proの各持ち方

DeathAdder V4 Proの各持ち方の感想を紹介します。下記に簡単にまとめましたので、参考にしてみてください。

| 持ち方 | 感想 |

|---|---|

| かぶせ持ち | エルゴなので相性バッチリ。若干隙間ができましたが、良いフィット感です。 |

| つかみ持ち | 個人差があると思いますが、少し深めにつかむと持ちやすく安定します。 |

| つまみ持ち | 左サイドの窪みがフィットして良い感じです。 |

※手の長さ約17cm

V3 Proの時はつまみ持ちが少し手のサイズに合わないなと感じましたが、V4 Proは普通に持ちやすいなと感じました。同じサイズ・形状なのに・・・。

DeathAdderシリーズはプロの愛用者も多いので、持ちやすさは担保されていると思います。

DeathAdder V4 Proのリフトオフディスタンス

DeathAdder V4 Proのリフトオフディスタンスを計測しました。

リフトオフディスタンスはマウスを浮かしセンサーが反応しなくなる距離です。

・マウスパッドなし

・0.1mm~2.0mmのプレートを使い計測

【検証結果】

・低:0.7mm

・中:0.9mm

・高:2mm

DeathAdder V4 Proは3段階で設定ができるのですが、「低:0.7mm」「中:0.9mm」「高:2mm」でした。誤差はあると思いますが、好みで設定しましょう。基本的には「中」か「低」が使いやすいと思います。

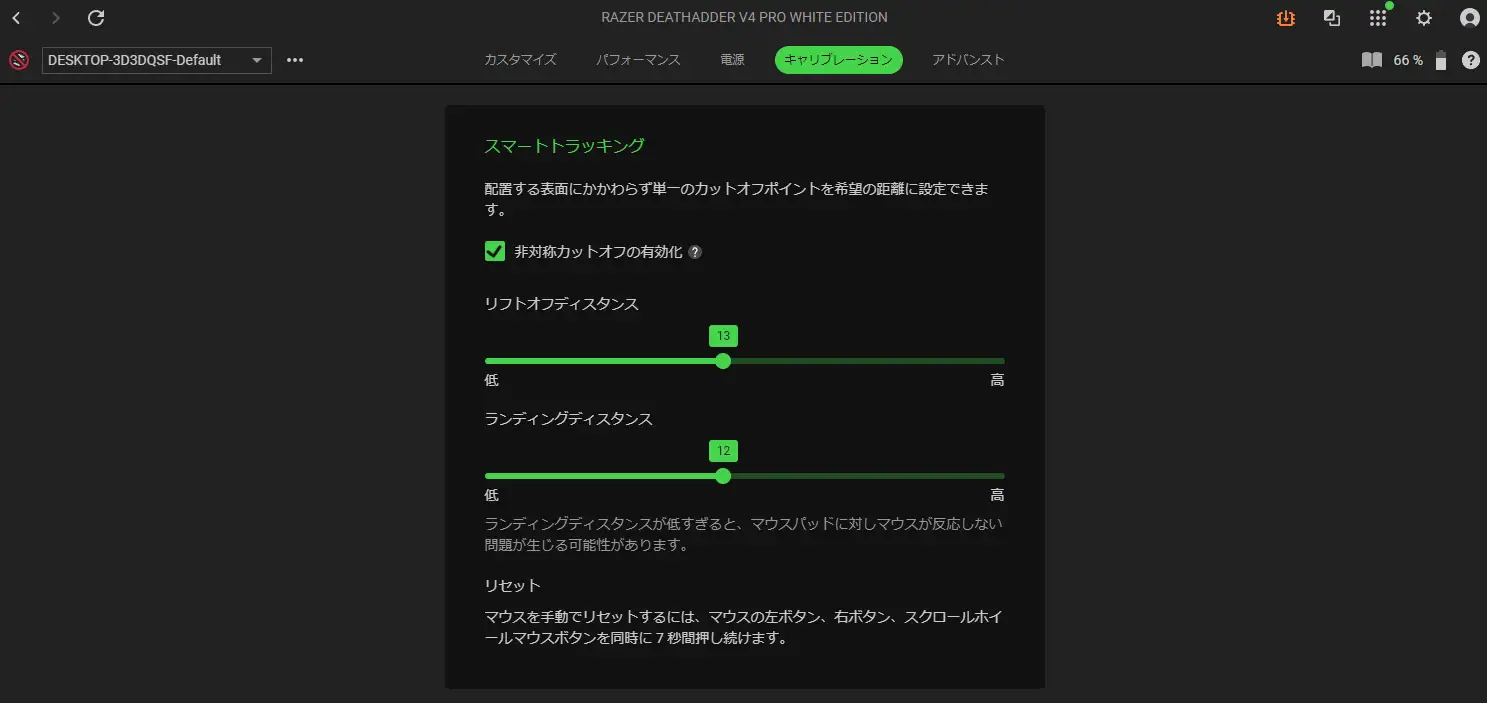

また、高度な設定でリフトオフディスタンスを26段階。ランディングディスタンスを25段階で設定することもできるので、こだわりたい方は詳細に設定もできます。

DeathAdder V4 Proの設定方法

次にDeathAdder V4 Proの設定方法を紹介しますので、参考にしてみてください。

- 設定①:カスタマイズ

- 設定②:パフォーマンス

- 設定③:電源

- 設定④:キャリブレーション

- 設定⑤:アドバンス

Razer製品は専用ソフト「Synapse」で設定できますので、ダウンロードしてしていない方は導入しておきましょう。

設定①:カスタマイズ

こちらでは「キー配置」と「ドングルインジケーター」の設定ができます。

キー配置は自由にキーを変更できる機能。ドングルに関しては付属ドングルに内蔵されているインジケーターの設定ができます。「接続品質」「バッテリー状況」「ポーリングレート」「dpi」の中から3つを表示できるので、好みで設定しましょう。

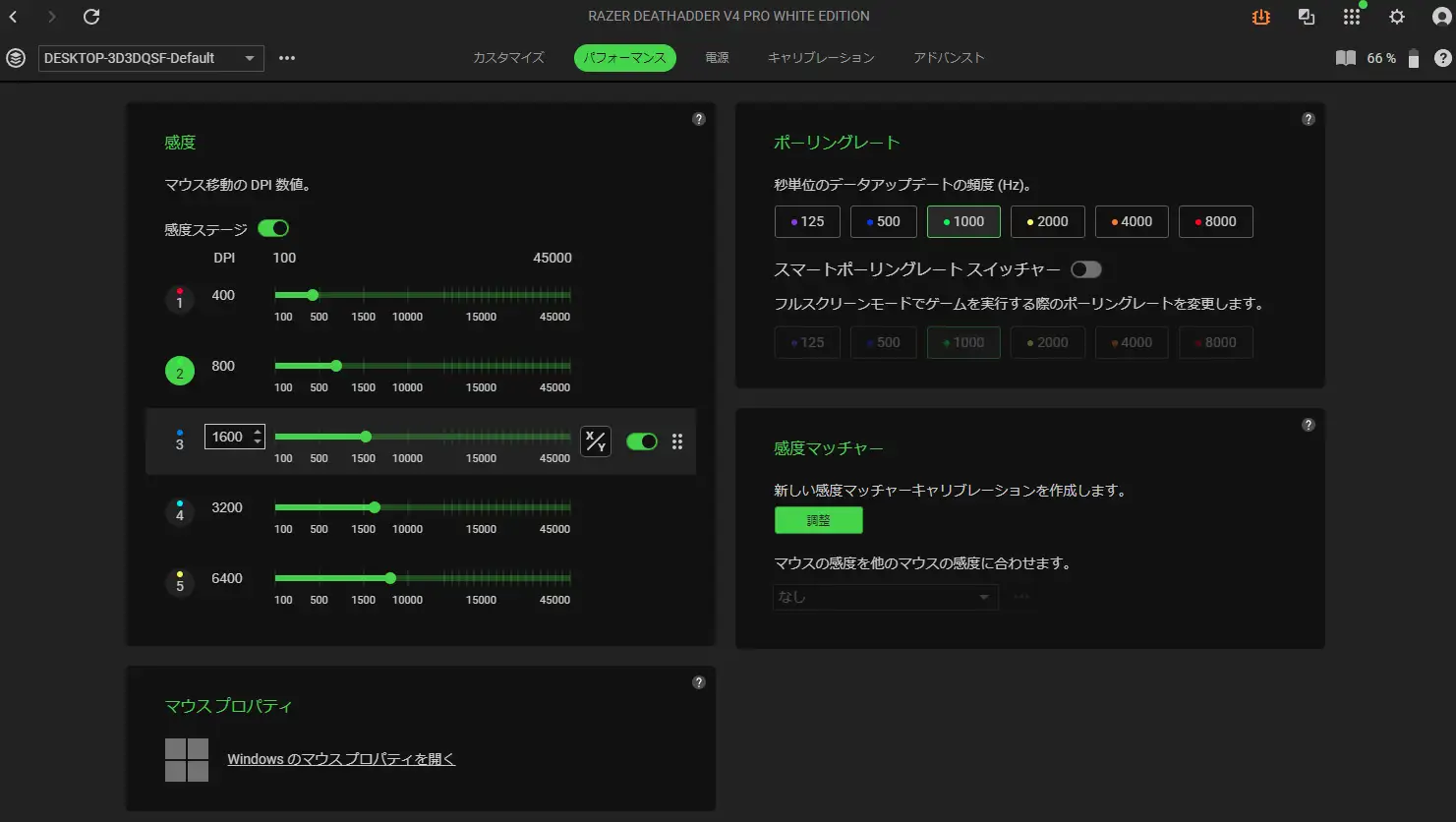

設定②:パフォーマンス

パフォーマンスでは「感度」「ポーリングレート」「感度マッチャー」の設定ができます。

ポーリングレートは日常使いの時とゲーム時のポーリングレートを分けて設定できますので、ゲームをしない時は低いポーリングレートにすることでバッテリーを節約できる便利な機能なので、活用しましょう。

感度マッチャーはマウスの移行をするときに感度設定を引き継ぐことができる機能なので、同じ設定にできない場合などは活用するのがいいかなと思います。

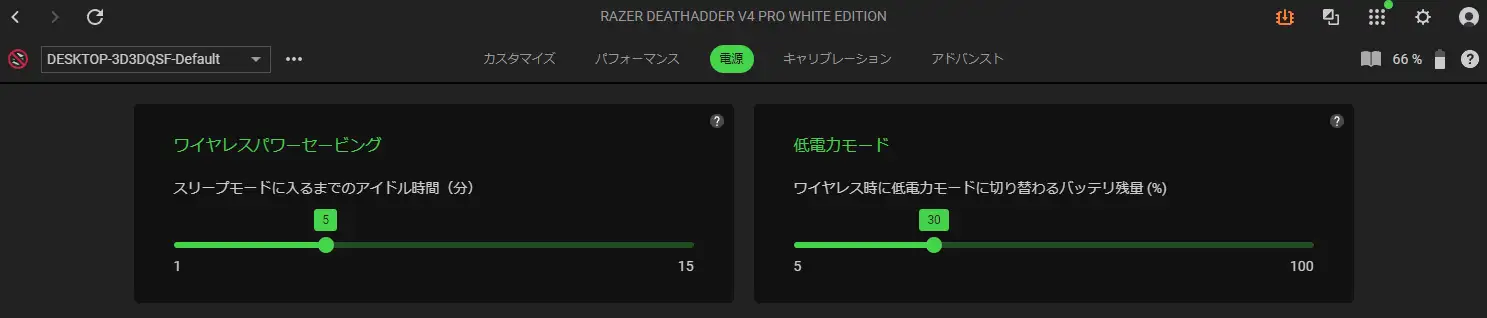

設定③:電源

電源ではスリープモードまでの時間と低電力モードになるバッテリーの残量を設定できますので、自分の使い方に合わせて設定しましょう。

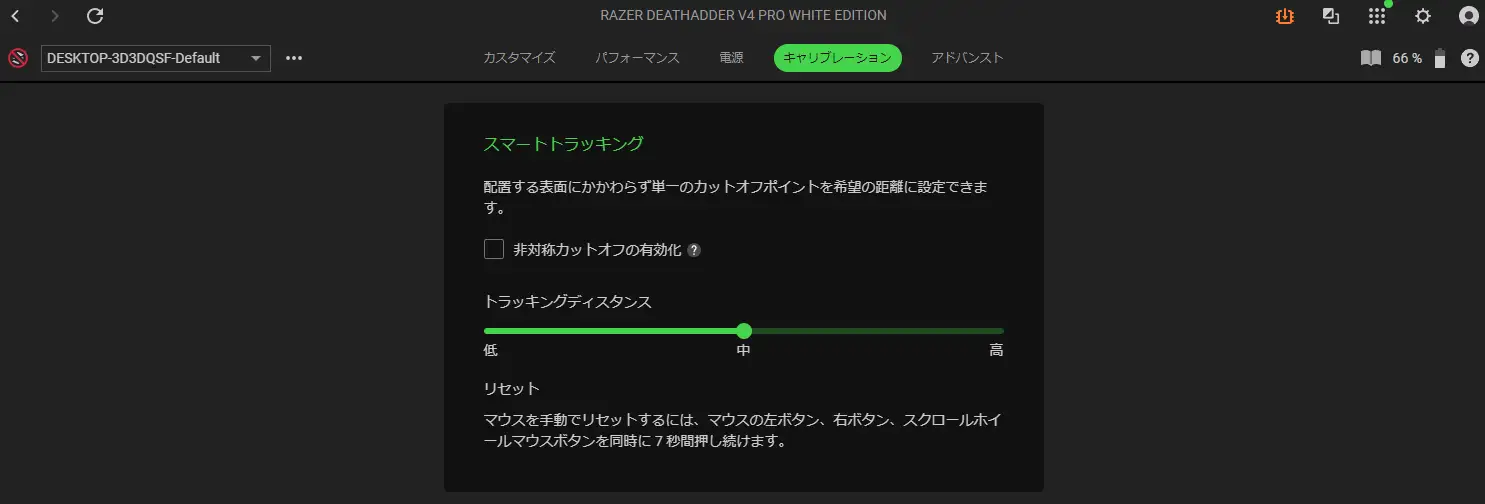

設定④:キャリブレーション

キャリブレーションでは主にLOD(リフトオフディスタンス)の設定ができます。「低」「中」「高」で簡単に設定できますが、下画像のように「非対称カットオフの有効化」をオンにすることで「リフトオフディスタンス」と「ランディングディスタンス」を分けて設定が可能です。

リフトオフディスタンスはマウスを離して反応しなくなる距離、ランディングディスタンスはマウスをマウスパッドに近づけてマウスが反応しだす距離です。細かく設定できるので、こだわりがある方は設定してみましょう。

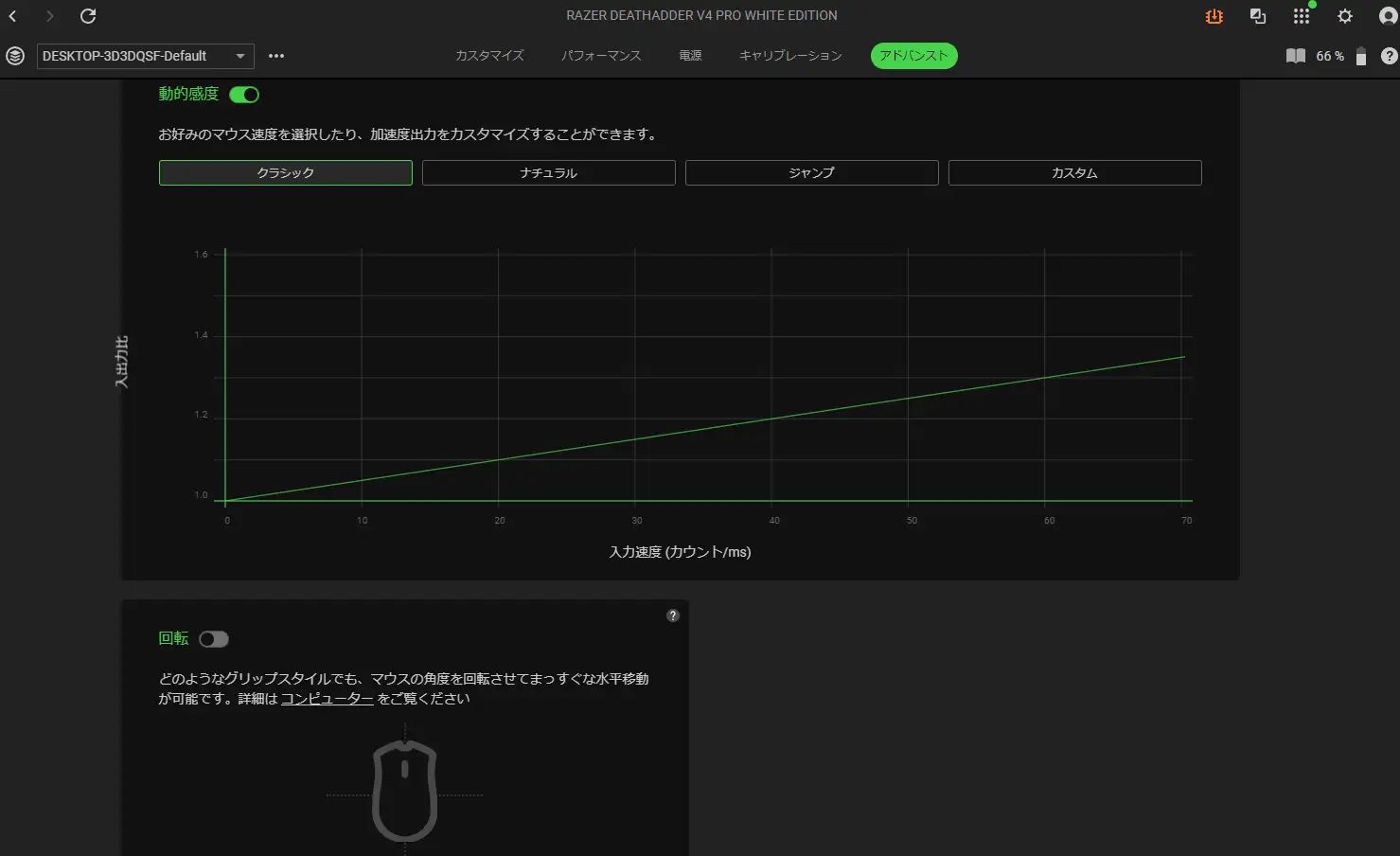

設定⑤:アドバンス

最後は動的感度と回転の設定ができます。

動的感度ではマウスを動かす速度に応じで動的に感度(dpi)を変更できる機能です。イメージとしてはFPSなどの設定にある加速。回転はマウスの定位置で角度を付けて持つ場合にその状態で並行に動かした際にカーソルも平行に動かせるように調整できる機能です。言葉では説明しにくいですが、試してみるとわかると思います。

DeathAdder V4 Proの使ってみた感想

DeathAdder V4 Proを使ってみての感想をまとめます。ザックリと感想を下記にまとめましたので、参考にしてみてください。

- 感想①:順当に進化したDeathAdder

- 感想②:付属ドングルでポーリングレート8000Hzだせる

- 感想③:クリック部分が少し癖がある

感想①:順当に進化したDeathAdder

DeathAdder V3 Proの後継機にあたるProシリーズで、順当に進化しています。

- 7g軽くなり56gに

- スイッチがオプティカルになり品質アップ

- 最新センサーで高性能

形状やサイズはそのままで7gの軽量化がされているのが最大の特徴。明らかに軽くなっています。また、オプティカルスイッチになり、クリック感も変更されています。特にサイドボタンのクリック感が個人的に好みです。

感想②:付属ドングルでポーリングレート8000Hzだせる

DeathAdder V4 Proは付属ドングルでポーリングレート8000Hzまでだせます。

また、ドングルは重厚感があり、インジケーターも付いているので、品質が良いです。見た目もかっこよくてデスクが映えます。

感想③:クリック部分が少し癖がある

DeathAdder V4 Proはオプティカルスイッチに変更されたのですが、慣れるまで少し癖があります。クリックが少し軽くなり、個人的に押しやすくなったなと感じたのですが、クリック音が少し大きくなったので、静音性を求める方は注意が必要です。

DeathAdder V4 Proの良い点・気になる点

最後にDeathAdder V4 Proの良い点・気になる点をまとめます。

良い点

- 56gと前作から7g軽くなった

- オプティカルスイッチになり品質向上

- 付属ドングルで8000Hzまでだせる

- 付属ドングルの質感が良い

気になる点

- クリック音が少し大きくなった

まとめ:56gと軽量化された人気エルゴマウス

Razer DeathAdder V4 Proのレビューは以上になります。

プロの愛用者も多いDeathAdder Proシリーズで、V3 Proから順当に進化しておりますので、さらに軽くしたい方、エルゴマウスが好きな方は試してみる価値ありだと思います。

| サイズ | 長さ128.0・幅68.0・高さ44.0mm |

|---|---|

| 重量 | 56g |

| ボタン | 6個 |

| センサー | 第2世代 Razer Focus Pro 45K オプティカルセンサー |

| 解像度 | 45000dpi |

| 最大加速 | 85G |

| 最大速度 | 900IPS |

| ポーリングレート | 最大8000Hz |

| 接続方式 | 有線・無線 |

| USBポート | USB Type-C |

| バッテリー | 22~150時間 |

| 電池 | – |

| カラー | ブラック・ホワイト |

| 直販価格 | 28,980円 |

当サイトは他にもゲーミングデバイスに関して発信していくので、興味のある方は参考にしてみてください。